New York Minute Алан Вега о Москве, Нью-Йорке, гниении и искусстве

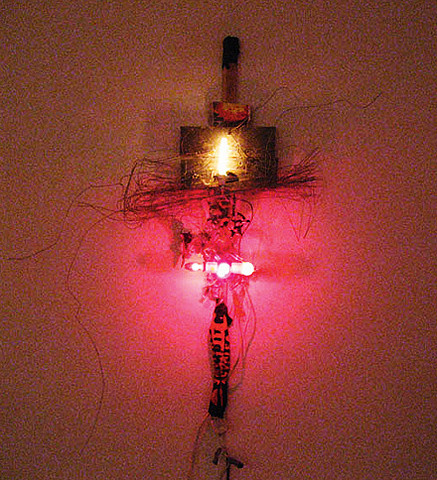

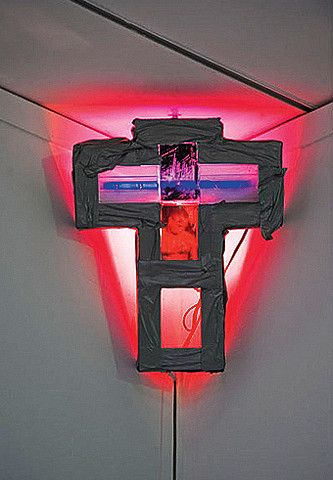

В рамках выставки «New York Minute» в «Гараже» покажут работы Алана Веги — 72-летнего нью-йоркского художника и музыканта, бунтаря и революционера, основателя группы Suicide, повлиявшей на всю электронную музыку последних 40 лет. Ксения Прилепская отправилась к Веге в гости.

— Suicide в этом году исполнилось 40 лет. Вы отмечали как-то?

— Да не особо. Концертов разве что много сыграли. Вообще — сорок лет! Подумать только. Вся моя жизнь — это качели, единство противоположностей. Я всегда это так ощущал. Я везде — и я нигде. Я все — и я ничто. И то и другое — правда. Я считаю так: каждый стремится к богатству — но что ты возьмешь с собой в могилу? Все эти деньги? Ты отправишься туда нагишом. И вся жизнь Suicide — это те же качели. То мы на вершине мира. То — бац, и всем на нас наплевать. Сорок лет! Я не знаю, куда они делись.

Обложка первого и главного альбома группы Suicide (1977). Инфернальное рокабилли под сломанный синтезатор, повлиявшее на всю мрачную музыку последующих 30 лет — от Ника Кейва до The Horrors

— Для вас важно еврейское происхождение?

— В детстве я считал себя евреем. Тебе же говорят: вот твоя религия; ну и ты такой — о’кей, что бы это ни значило. А потом, когда мне было 14, я начал задумываться и понял — все это религиозная чушь, у меня такая же кровь, моча и дерьмо, как у всех остальных. Я не родился евреем — мне сказали, что я еврей. А я просто человек. Другой вопрос, что есть что-то, связанное с Израилем, от чего не отделаться, какая-то традиция… Это как операционная система в мозгу. Мы, евреи, стоим особняком по отношению к остальным людям. Основное наше занятие — распинать. Хотя и Иисус был евреем — так, на минуточку. И умер евреем. Католиком он точно не был. А убили его римляне, я так думаю.

— У вас же еще и русские корни есть.

— И русские, и польские. Во время Второй мировой было удобно: в зависимости от того, как менялась ситуация на фронте, мы просыпались то поляками, то русскими. Вообще, обычно я не чувствую свою русскость никак, но вот когда я первый раз был в Москве, что-то такое шевельнулось. Может, и в моей музыке что-то русское есть — такая протяжность, идущая от ваших песен… Вообще, Москва — очень интересный город. Ленин этот повсюду. Столбы с телефонными проводами. Здания какие-то… До сих пор третий мир, короче. У нас такое было на Среднем Западе, когда Штаты только начинались. Я еще был на этой площади, которую в фильмах про Сталина видел, — Красной, да. Она меня потрясла. Такая огромная! Я как увидал ее, так говорю — твою мать! Вот это размерчик! Мне понравилось.

— Вы кем себя больше ощущаете — музыкантом или художником?

— Да это все одно и то же. Сейчас я больше искусством занимаюсь: нужно новые работы делать — взамен старых, которые раскупили. Вообще, тут есть фундаментальное противоречие: вроде бы мне столько всего хочется сказать миру — и в то же время сказать нечего. Мне в последнее время сложно писать тексты; кажется, что они не выражают то, что хочется. В искусстве как все устроено: ты создаешь две трети произведения, а потом уж оно само решает, как закончить, какую ноту добавить или там какой цвет. И ты подчиняешься, без вариантов. Так что я вообще не парюсь. Все решит природа. Вот мы когда в Москве были, нас кто-то из критиков назвал лучшей группой в мире. И недалеко от истины ушел, кстати. А журнал Rolling Stone включил нас в список 500 лучших групп всех времен. Ну я проверил — мы где-то в пятой сотне, разумеется. Но все равно почетно. Или вот была история — сижу я в баре, а официантка и говорит: бог ты мой, да вы ж из Suicide! И я думаю — все-таки времена изменились. Раньше нас все ненавидели, кидались в нас на концертах всем, что под руку попадалось, — а теперь нас все любят.

— Прямо ненавидели?

— Да, первых лет десять-пятнадцать ненавидели страшно. В семидесятых мне как-то раз пытались разбить башку. Еще я однажды шел по улице в куртке с надписью «Suicide» на спине, рядом остановилась машина — и оттуда в меня плюнули. Но мы всего лишь возвращали публике ее же злобу. Люди приходят в кино или на концерт, чтобы их развлекли. А я говорил: я вас развлекать не собираюсь, я отправлю вас обратно на улицы, откуда вы пришли. Мы устраивали что-то вроде маленького концентрационного лагеря. Снаружи вроде нормальное здание, даже красивое, открываешь дверь — а там ад.

— У вас, кстати, нет ощущения, что провокация сейчас стала чем-то обыденным, своего рода мейнстримом?

Последний сольный альбом Веги «Station» вышел четыре года назад. Музыкант сообщил «Афише», что сейчас доделывает следующий, «хотя слушать его все равно никто не будет»

— Потому я этим больше и не занимаюсь. Сейчас уже невозможно вызвать негативную реакцию. Что бы мы ни делали, все принимают на ура. Меня даже поэтом называют; не знаю, по-моему, весь мир — это поэзия. Я вам больше скажу — у кого-то даже хватило смелости назвать меня философом! Я так хохотал! Они что, думают, я правда знаю, о чем говорю? Наверное, все это значит, что мы вошли в историю, стали такими дядечками из учебников. Все с ума сходят по нашему первому альбому.

— Вас это не раздражает? Вы же кучу всего сделали кроме первого альбома.

— Да мне плевать давно уже. Я не прочь играть первый альбом — он простой, к тому же короткий, 35 минут, и я почти все слова помню. За это большие деньги платят. Я своего хлебнул — в восьмидесятых мои пластинки издавали большие лейблы, я жил всей этой рок-н-ролльной жизнью. А сейчас мне уже ничего не нравится делать часто. В туры ездить — одна усталость. Мне нравится вот что: проснешься утром, пойдешь в студию, поработаешь… Я кучу ремиксов делаю — для Моби, для Liars, для Fuck Buttons.

— А кто вам еще нравится из современников?

— Меня вечно спрашивают — кто ваш любимый музыкант? Или художник? Невозможно же сказать! В один прекрасный день видишь что-то и думаешь — о, да это гениально! А на следующий — господи, какая чушь. Это и моих собственных работ касается. А вот раньше я смотрел на Поллока, на Ротко и думал — вот это да! Вот кто реально крут! Было ощущение, что это и есть конец искусства. Что дальше ничего не будет.

— Как вообще отличалась ситуация в Нью-Йорке 70-х от сегодняшней?

— Нью-Йорк в 70-х был настоящим адом. Он гнил прямо на глазах — и я был от этого без ума. Из этого гниения и возникли все эти новые группы — Ramones, New York Dolls, Television. И мы назвали свою группу Suicide, имея в виду не наше собственное самоубийство, а самоубийство мира. Которое мы, кстати, возможно, скоро и увидим. А сейчас… Город изменился, конечно. Вроде бы многое стало лучше, школы, например. Но кругом слишком много безумия. В наше время никто не связывался с копами, даже мафия. Сейчас преступлений против полицейских полным-полно. Всем на все наплевать. У меня за Данте (сын Веги. — Прим. ред.) сердце все время не на месте.

— Вы чувствуете себя стариком?

— Физически есть немножко, но вообще, я ощущаю себя на семнадцать. Ну я много отдыхаю, не нагружаю себя, на такси езжу. У меня артрит — неудивительно после всего, что мы творили на сцене. Я раньше любил пешком ходить, а теперь не могу — да и не хочу уже, если честно. Я уже все видел. Вот говорят — Париж, Париж… Да я там тысячу раз был. Все стало одинаковым. Европа, Америка — все это мир MTV. Чтобы услышать испанский, тебе не надо ехать в Испанию — там все говорят по-английски. А тут, в Штатах, наоборот — сплошной испанский. И прочие языки, которых я не знаю. Берешь такси и не понимаешь, кто тебя везет.

— Вы начинали, когда современное искусство было делом аутсайдеров. Сейчас в нем стало куда больше денег. Что вы об этом думаете?

— Больше? Не думаю. Скорее наоборот. Что-то я не вижу, чтобы работы хорошо продавались. Раньше Нью-Йорк был настоящим цветником для искусства. Особенно в 80-х — был настоящий бум, Джулиан Шнабель внезапно стал звездой, все бросились покупать современные работы. Впрочем, все равно продавались любые картины, кроме моих, — а ведь моим дилером был Джеффри Дейч, лучший в мире. Но после 11 сентября все изменилось. Художники поуезжали, один я тут торчу в Даунтауне, потому что слишком долго здесь живу, как-то глупо было бы это бросать. Живу я, кстати, в двух шагах от Уолл-стрит — вот ирония судьбы, да? Нью-Йорк опустел. Недавно меня выставляли в какой-то новой галерее, но я туда даже не пошел. И как называется, не помню. Раньше я за всем следил — за музыкой, за искусством, за литературой. А сейчас я больше слежу за собой. Слушаю, как бьется мое сердце.